电源管理

最新课程

- 电源培训授证项目-在线答疑Q&A 直播回放

- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (下)

- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (上)

- C2000™ Σ-Δ 滤波器调制器 (SDFM)

- C2000™ 的传感和处理功能

- C2000™ 可配置逻辑块 (CLB)

- C2000™ 模数转换器 (ADC) 培训

- C2000™ 增强型脉宽调制器 (ePWM)

- Code Composer Studio™ 快速提示

- 用于优化电源性能的 PCB 布局指南

热门课程

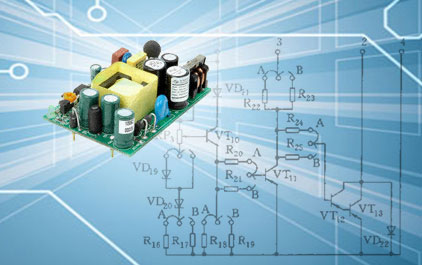

1.4 PCB板布局介绍

第四部分我们着重地介绍一下

基于 LM5175 四开关升降压变换器的

PCB 的设计和学习

那我们在设计完原理图之后

接下来我们都要对器件进行 PCB 布局

那么这里要注意

我们特别看到

在整个的这个原理图

或者整个线路中有几点需要注意

第一就是红色的是大电流的

这个 trace 大电流的线

那蓝色的是这种小电流的信号线

蓝色的线属于容易受到干扰的

包括像 COMP、CS 和 CSG 和 FB

这几条线都是容易受到干扰的

那第三点这种绿色的打着闪电的这种箭头

就是指需要高速的电压变化这个点

包括驱动、SW1、SW2 以及 BOOT2

那这些点都是有高速的电压变化的点

在 PCB 布局的时候需要格外注意

那么在整个四开关升降压变换器中

除了有高电压变化斜率点以外

同时也存在高电流变化斜率的这个环路

那么这里我们可以看到

第一个有存在高 di/dt 变化

是这个 Buck 这个桥臂的电流

然后到 CS 电阻

最后回到输入电容这个区域里面

这红色区域是一个

有高 di/dt 变化的一个环路

同理那在右侧这个 Boost 的桥臂

再加 CS 电阻到输出电容

也是一个还有高 di/dt 变化的区域

除了这两个主功率区以外

我们的驱动回路

包括 CBOOT 通过 RGQ1

通过内部的驱动

给 Q1 充电以及 Q1 放电

那么类似于 Q2 的充放电

还有 Q3 和 Q4 的充放电回路

都是存在一个高的 di/dt 的回路

对于这种

含有非常高的电流变化斜率的区域

我们要求这个整体的面积

尽可能地小

那么尽可能地去减小它的面积

以及减小这个环路上的寄生电感

同时输入和输出这个电容

必须非常靠近

这两个 MOS 管所形成的这个环路面积

使得这个整个包出来的面积尽可能地小

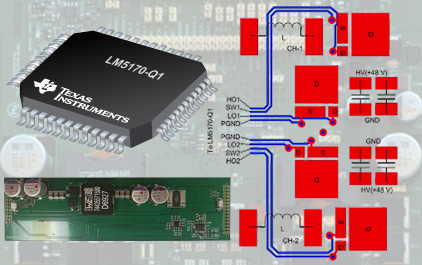

这里我们是可以看到一个实际的

用 LM5175 四开关升降变换器的

一个实际的 Layout 的布局

可以看到首先

我们的这个 Buck 的这个桥臂

以及输入电容

是左边这个白色小框所包含的环路

可以看到是非常地小

同时右侧其实是 Boost 这个桥臂

和输出电容以及 CS 电阻

形成了这个环路面积

就是右侧这个白框里面的这个面积

也是非常地小

可以看到这里的 Shunt

就是这个 RSENSE

是非常靠近

既靠近 Buck 桥臂

也非常靠近 Boost 桥臂

那么同时在 Vin 和 VO 上

都打了很多过孔

以帮助整体这个功率级的散热

那下面这张图是控制级

以及主功率一些被动元件

是放在我们 PCB 的背面

那中间这一大块

是我们 TSSOP-28 的 IC LM5175

那它最下面这一块其实是 AGND

那可以看到和 Power GND 其实是分开的

通过单点

通过 AGND 这个单点

连到 LM5175 的这个散热盘

然后通过这个散热盘

和整体的功率地连在一起

这里还看到

我们的 VCC 和 BOOT 的 COMP

是非常靠近 IC 的

那整个功率级都摆在 IC 的上面

包括输入的陶瓷电容和铝电解

输出的陶瓷电容和铝电解

还包括这个电感

同时我们打了很多过孔

那也有助于顶侧的那个 MOS 管散热

同时我们可以看到

下面要注意几点

第一点就是我们刚才说的

PGND 和 AGND

需要单点连在这个散热盘上

VCC 和 BOOT 我们刚才提到过

需要非常靠近 IC

那还有就是功率地和这个信号的器件

需要隔离开

那同时电流检测的这个滤波器

滤波线路需要非常靠近 IC

那这就是我们控制级需要注意的一些点

那内层的摆放其实是这样

第二层其实是铺了一整块地

那第三层主要走了驱动的线路

大家可以看到像 Q1 的这种驱动的

整个它所环绕出来的面积是尽可能地小

Q3 的这个是 Boost 同步整流管的

这个驱动的面积也是尽可能小

那么说过这两点

两个区域都是一个 di/dt 比较高的区域

因此需要尽可能小的面积

那第四、第五层分别是

第四层是做了对 CS 电阻做差分线的

连接到我芯片的 CSG 和 CS 两端

那同时我们还有输出的 CS 电阻

通过这个第五层走掉了

那除了正常走线以外

其他地方都是大面积地铺了地

和给那个 MOS 管散热的通孔

最后我们对今天的 Presentation 作一个总结

首先我们讲了一下那个升降压的应用

以上就是

基于 LM5175 四开关升降压变换器的 PCB 板设计

感谢大家的观看和收听,谢谢

-

未学习 1.1 碳化硅和氮化镓器件的介绍, 应用及优势

未学习 1.1 碳化硅和氮化镓器件的介绍, 应用及优势

-

未学习 1.2 驱动器设计考虑

未学习 1.2 驱动器设计考虑

-

未学习 1.3 开关性能

未学习 1.3 开关性能

-

未学习 1.4 硬开关,软开关案例

未学习 1.4 硬开关,软开关案例

-

未学习 1.5 测量

未学习 1.5 测量

-

未学习 1.6 仿真及总结

未学习 1.6 仿真及总结

-

未学习 1.1 TI PMBus简介课程

未学习 1.1 TI PMBus简介课程

-

未学习 1.2 TI PMBus简介课程(一)

未学习 1.2 TI PMBus简介课程(一)

-

未学习 1.3 TI PMBus简介课程(二)

未学习 1.3 TI PMBus简介课程(二)

-

未学习 1.4 TI PMBus简介课程(三)

未学习 1.4 TI PMBus简介课程(三)

-

未学习 USB Type C介绍

未学习 USB Type C介绍

-

未学习 USB PD介绍

未学习 USB PD介绍

-

未学习 45W单端口AC/DC方案介绍

未学习 45W单端口AC/DC方案介绍

-

未学习 45W双端口AC/DC方案介绍

未学习 45W双端口AC/DC方案介绍

-

未学习 1.1高频降压变化器的局限

未学习 1.1高频降压变化器的局限

-

未学习 1.2串联电容降压变换器的工作模式

未学习 1.2串联电容降压变换器的工作模式

-

未学习 1.3串联电容降压变换器的工作模式续

未学习 1.3串联电容降压变换器的工作模式续

-

未学习 1.4串联电容降压变换器的主要优点

未学习 1.4串联电容降压变换器的主要优点

-

未学习 1.5串联电容降压变换器的测试结果

未学习 1.5串联电容降压变换器的测试结果

-

未学习 1.6串联电容降压变换器的设计要点

未学习 1.6串联电容降压变换器的设计要点

-

未学习 1.7串联电容降压变换器的PCB

未学习 1.7串联电容降压变换器的PCB

-

未学习 1.1反激式变压器的概论

未学习 1.1反激式变压器的概论

-

未学习 1.2反激式变压器的磁心损耗

未学习 1.2反激式变压器的磁心损耗

-

未学习 1.3反激式变压器的铜损

未学习 1.3反激式变压器的铜损

-

未学习 1.4反激式变压器的漏感和嵌位电压

未学习 1.4反激式变压器的漏感和嵌位电压

-

未学习 1.5减小反激式变压器的EMI性能

未学习 1.5减小反激式变压器的EMI性能

-

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) – 应用概览

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) – 应用概览

-

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) – 拓扑比较

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) – 拓扑比较

-

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(3) – UCD3138控制方案

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(3) – UCD3138控制方案

-

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(4) – 测试结果的比较

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(4) – 测试结果的比较

-

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) – 性能及总结

未学习 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) – 性能及总结

-

未学习 电源系统设计工具

未学习 电源系统设计工具

-

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(一)课程概览

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(一)课程概览

-

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(二)工业及汽车运用DCDC的主要特点

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(二)工业及汽车运用DCDC的主要特点

-

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法

-

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(四)通过优化PCB layout 有效降低EMI

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(四)通过优化PCB layout 有效降低EMI

-

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(五)通过控制开关点的Slew Rate有效降低EMI

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(五)通过控制开关点的Slew Rate有效降低EMI

-

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(六)通过频率抖动有效降低EMI

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(六)通过频率抖动有效降低EMI

-

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(七)通过增加EMI 滤波器有效降低EMI

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(七)通过增加EMI 滤波器有效降低EMI

-

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(八)— EMI 优化技巧小结

未学习 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(八)— EMI 优化技巧小结

-

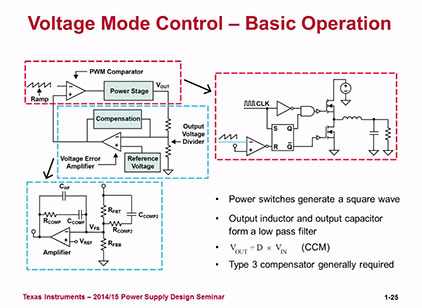

未学习 1.1 开关模式电源转换器补偿简单易行 — 补偿的原因和目的

未学习 1.1 开关模式电源转换器补偿简单易行 — 补偿的原因和目的

-

未学习 1.2 开关模式电源转换器补偿简单易行 —零点和极点

未学习 1.2 开关模式电源转换器补偿简单易行 —零点和极点

-

未学习 1.3 开关模式电源转换器补偿简单易行 —功率级第一部分

未学习 1.3 开关模式电源转换器补偿简单易行 —功率级第一部分

-

未学习 1.4 开关模式电源转换器补偿简单易行 —功率级第二部分

未学习 1.4 开关模式电源转换器补偿简单易行 —功率级第二部分

-

未学习 1.5 开关模式电源转换器补偿简单易行 —反馈回路介绍

未学习 1.5 开关模式电源转换器补偿简单易行 —反馈回路介绍

-

未学习 1.6 开关模式电源转换器补偿简单易行 —补偿实例

未学习 1.6 开关模式电源转换器补偿简单易行 —补偿实例

-

未学习 1.7 开关模式电源转换器补偿简单易行 —实际应用限制和常见问题第一部分

未学习 1.7 开关模式电源转换器补偿简单易行 —实际应用限制和常见问题第一部分

-

未学习 1.8 开关模式电源转换器补偿简单易行 —实际应用限制和常见问题第二部分

未学习 1.8 开关模式电源转换器补偿简单易行 —实际应用限制和常见问题第二部分

-

未学习 1.1 升降压变换器的应用,实现方式和拓扑

未学习 1.1 升降压变换器的应用,实现方式和拓扑

-

未学习 1.2 LM5175控制的升降压变换器工作原理

未学习 1.2 LM5175控制的升降压变换器工作原理

-

未学习 1.3 设计举例

未学习 1.3 设计举例

-

未学习 1.4 PCB板布局介绍

未学习 1.4 PCB板布局介绍

-

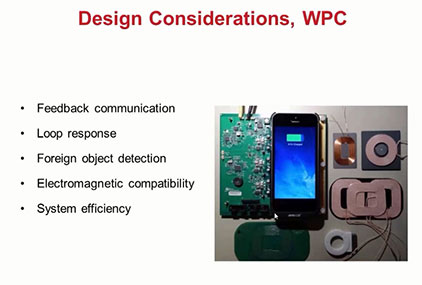

未学习 无线传输功率(1)

未学习 无线传输功率(1)

-

未学习 无线传输功率(2)

未学习 无线传输功率(2)

-

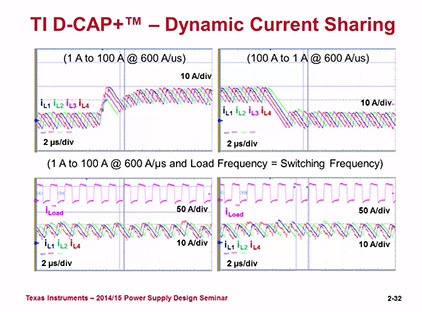

未学习 多相同步升压型变换器(1)

未学习 多相同步升压型变换器(1)

-

未学习 多相同步升压型变换器(2)

未学习 多相同步升压型变换器(2)

-

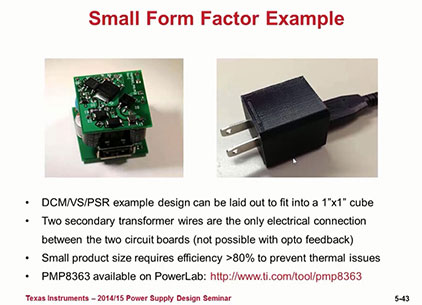

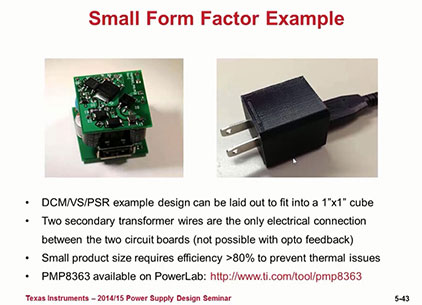

未学习 小功率的AC/DC变换器的控制难题(1)

未学习 小功率的AC/DC变换器的控制难题(1)

-

未学习 小功率的AC/DC变换器的控制难题(2)

未学习 小功率的AC/DC变换器的控制难题(2)

-

未学习 德州仪器电源新产品

未学习 德州仪器电源新产品

-

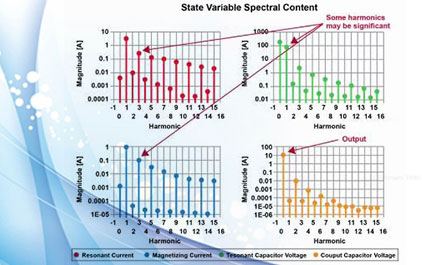

未学习 LLC 变换器小信号模型分析(上)

未学习 LLC 变换器小信号模型分析(上)

-

未学习 LLC 变换器小信号模型分析(下)

未学习 LLC 变换器小信号模型分析(下)

-

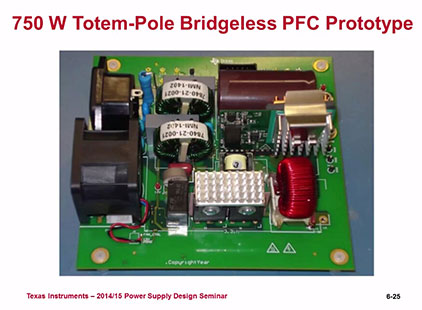

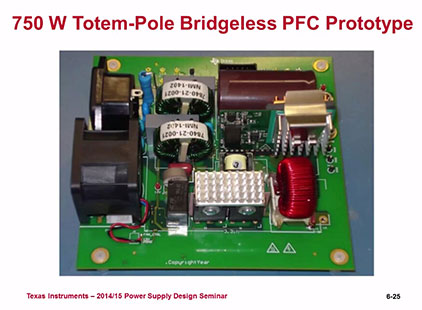

未学习 基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM)(上)

未学习 基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM)(上)

-

未学习 基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM)(下)

未学习 基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM)(下)

-

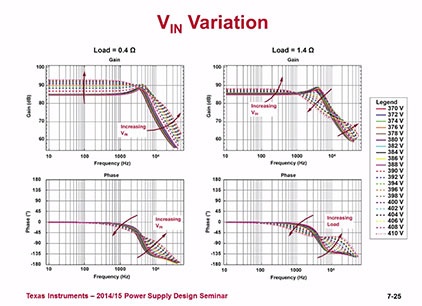

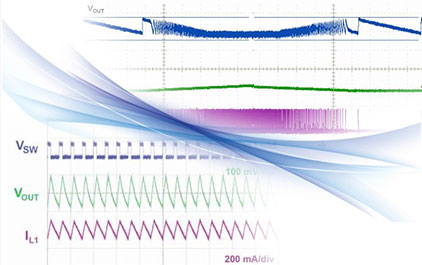

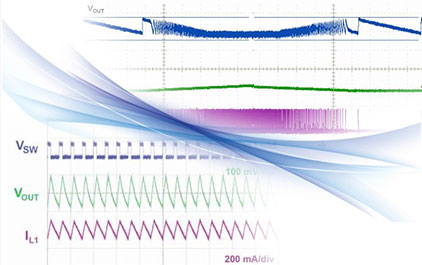

未学习 变频降压型变换器的控制策略(上)

未学习 变频降压型变换器的控制策略(上)

-

未学习 变频降压型变换器的控制策略(下)

未学习 变频降压型变换器的控制策略(下)

-

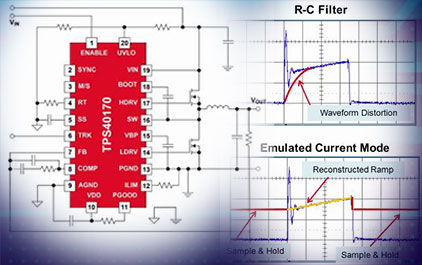

未学习 定频降压型变换器的控制策略(上)

未学习 定频降压型变换器的控制策略(上)

-

未学习 定频降压型变换器的控制策略(下)

未学习 定频降压型变换器的控制策略(下)