通用运算放大器

最新课程

- 电源培训授证项目-在线答疑Q&A 直播回放

- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (下)

- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (上)

- C2000™ Σ-Δ 滤波器调制器 (SDFM)

- C2000™ 的传感和处理功能

- C2000™ 可配置逻辑块 (CLB)

- C2000™ 模数转换器 (ADC) 培训

- C2000™ 增强型脉宽调制器 (ePWM)

- Code Composer Studio™ 快速提示

- 用于优化电源性能的 PCB 布局指南

热门课程

3.1 TI 高精度实验室 - 输入输出限制

大家好

欢迎来到 TI Precision Labs

德州仪器高精度实验室

本次视频将介绍运算放大器的

Input & Output Limitations

即输入和输出限制

我们将会探讨运放的

Common Mode Input Voltage

共模输入电压

Input & Output Voltage Swing Limitations

输入和输出电压摆幅限制

通过本节视频

你将学会判定电路误差是由哪些限制引起的

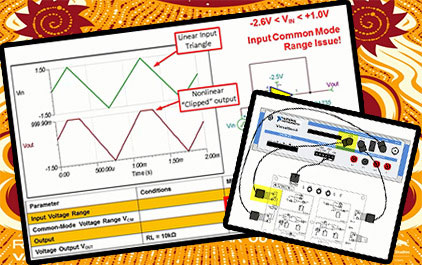

首先我们来看一个简单的

none inverted buffer circuit

也就是同相缓冲电路

或者叫电压跟随器

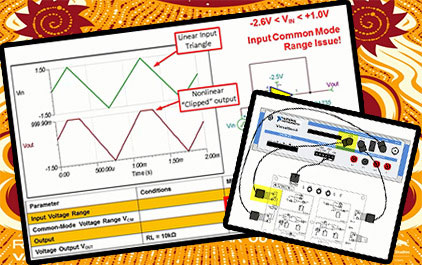

同相输入端输入的是一个三角波信号

幅度从 -1.5 伏到 +1.5伏

正常情况下输出端将会得到一个一模一样的信号

但实际上由于某些原因

这个运放的输出不可能超过 1V

这种非线性就叫做 Clipped 削波

那么是什么引起了这种削波现象呢

稍后我们会回答这个问题

现在首先来明确一些术语的定义

Common Mode Voltage

共模电压是指放大器两个输入端的平均电压

对于运放来说

它的两个输入端电平几乎是一样的

两者只相差一个很小的 Offset 失调电压值

所以你在每一个输入端上

都能看到这个共模信号

共模输入电压范围也叫 Input Voltage Swing

输入电压摆幅

它定义了放大器正常线性工作所需的

输入共模电压范围

共模输入电压范围通常是

相对于正电源和负电源而定义的

如果超过这个共模输入范围

输出信号会变成非线性

Output Voltage Swing 也叫输出电压摆幅

则是指输出信号线性工作时的输出电压范围

输出摆幅同样也是相对于供电电源而定义的

如果超过运放的输出摆幅参数指标

输出信号将会失真或者出现非线性

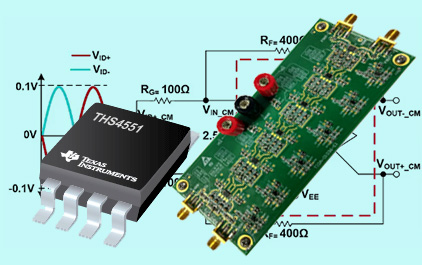

现在我们看一看在数据手册中

共模电压和输入输出电压摆幅是如何定义的

共模电压范围的最小值和最大值

是相对于供电电源定义的

如图所示 负电源 V- 为 0V

则共模输入电压的最小值为 0V-0.1V 即 -0.1V

正电源 V+ 是 5V

则 5V-3.5V 得到共模输入电压的最大值为 1.5V

因此只要共模输入电压小于 -0.1V

或者大于 1.5V 输出信号都会变成非线性

输出摆幅如表中所示

同样它也是相对于供电电源而定义的

最小输出电压是 V- 加上 0.2V

因为这里负电源 V- 是 0V

所以最小输出电压为 0.2V

而最大输出电压是 V+ 减去 0.2V 即 4.8V

任何低于 0.2V

或者是高于 4.8V 的输出都会导致非线性

是什么导致了放大器的这样一个输入输出的限制呢

左图显示的是一个典型的 CMOS 输入极

随着共模输入信号接近正电源或者负电源

输入晶体管会相应地进入饱和或者是截止状态

这些都是非线性工作的状态

意味着此时放大器不能线性放大输入信号

这就是引起共模输入电压限制的原因

大家需要记住的是

一些 CMOS 放大器的共模限制可能很接近

甚至超过供电电源轨

输出极的电压摆幅限制

则是由于内部晶体管的饱和和压降引起的

CMOS 放大器的输出电压限制比较小

因为 CMOS 晶体管的饱和电压比较低

我们通常所说的 Rail to Rail Amplifier

轨对轨放大器指的是共模输入电压范围

可以达到供电电源的两个轨

并且输出电压接近供电电源轨的放大器

下面给出两个电路的例子

两者有不同的共模输入考虑

左图显示的是 Inverting Configuration

反相放大电路

注意到同相输入端接地

或者是 0V 由运放的基本特性

我们可以得到

反相输入端的电压也约等于 0V

因此这个电路的共模输入电压即为 0V

并且不论输入信号如何变化

共模输入电压都是保持在 0V 不变的

这种输入配置可以很好的避免共模限制

右图显示的是 None Inverting Configuration

同相放大电路

输入信号接到同相输入端

这样一来共模信号就会受输入信号钳制

换句话说 如果输入信号变化

共模信号也会随之变化

使用这种配置时

一定要注意避免超过运放的共模电压限制

下面我们来考虑一个实际的电路问题

这是一个运算放大器搭乘的 Buffer 缓冲器

正常情况下面我们会看到输出是 0V

或者是一个很小的输出误差信号

这个信号是和输入失调电压 Vos 相关的

但是如果我们做 DC 仿真

会发现输出端的电压值接近 200mV

然而最大的失调电压值才是 120uV

这是怎么回事呢

我们首先来看看输入共模范围

根据之前介绍的方法

同样的我们可以计算得到共模范围

是从 -0.1V 到 +1.5V

由于输入端接地共模输入信号是 0V

处于允许的共模范围内

所以不是共模输入电平的问题

在看看输出电压范围

同样的我们可以计算得到输出范围是从 0.2V 到 4.8V

由于我们的输入信号是 0V

运放的输出端也将跟随到 0V

但是这已经低于输出电压范围的最小值

因此这个时候输出电压只能达到接近 0.2V 的

一个最小值即这里的 171mV

接下来我们来看另一个例子

注意到这个电路与之前的电路相比

有不同的供电电源

这里是正负 2.5 伏的供电

我们先考虑输出电压范围

根据数据手册和给定的电源电压

我们可以得到输出范围是 -2.3V 到 +2.3V

由于运放的输出端会跟随输入端到 0V

处于允许的输出范围内

所以问题不是出在这里

那么输入呢与之前一样

共模输入电压是 0V

但是这里要求的共模电压范围是从 -2.6V 到 -1V

可见输入的共模电压零伏已经超出了这个范围

这就是我们看到输出电压变成几百 mV

而不是 uV 的原因

最后我们回到开始的那个 OPA735

输出波形被削平在 1V 的问题

先考虑一下输出电压范围

根据数据手册和给定的供电电源电压

得到输出范围是从 -2.48V 到 +2.48V

运放输出端将会跟随输入端

得到一个一模一样的波形

其峰峰值是 -1.5V 到 +1.5V

可以看到这个范围是在允许的输出电压范围之内的

所以没有问题

再来看看输入

同样的我们计算得出共模电压范围是从 -2.6V 到 +1V

因为这是一个同相缓冲电路

共模电压会跟随同相输入端的信号

即从 -1.5V 到 +1.5V

由于允许的最大共模电压为 +1V

很明显输入峰峰值为 -1.5V 到 +1.5V的三角波

已经超出了这个范围

因此晶体管的输出极就会达到饱和状态

从而导致了输出信号被钳位在 1V

以上就是本次视频的内容

谢谢观看

请准备好下面的一个小测试

看看你是否已掌握本次的内容

-

未学习 1.1 TI 高精度实验室 - 介绍

未学习 1.1 TI 高精度实验室 - 介绍

-

未学习 1.2 TI 高精度实验室 - 国家仪器虚拟测试仪概述

未学习 1.2 TI 高精度实验室 - 国家仪器虚拟测试仪概述

-

未学习 2.1 TI 高精度实验室 - 输入失调电压与输入偏置电流

未学习 2.1 TI 高精度实验室 - 输入失调电压与输入偏置电流

-

未学习 2.2 TI 高精度实验室 - 输入失调电压与输入偏置电流 实验

未学习 2.2 TI 高精度实验室 - 输入失调电压与输入偏置电流 实验

-

未学习 3.1 TI 高精度实验室 - 输入输出限制

未学习 3.1 TI 高精度实验室 - 输入输出限制

-

未学习 3.2 输入和输出限制 2

未学习 3.2 输入和输出限制 2

-

未学习 3.3 输入和输出限制 3

未学习 3.3 输入和输出限制 3

-

未学习 3.4 TI 高精度实验室 - 输入输出限制 实验

未学习 3.4 TI 高精度实验室 - 输入输出限制 实验

-

未学习 4.1 功率与温度

未学习 4.1 功率与温度

-

未学习 5.1 TI 高精度实验室 - 带宽 1

未学习 5.1 TI 高精度实验室 - 带宽 1

-

未学习 5.2 TI 高精度实验室 - 带宽 2

未学习 5.2 TI 高精度实验室 - 带宽 2

-

未学习 5.3 TI 高精度实验室 - 带宽 3

未学习 5.3 TI 高精度实验室 - 带宽 3

-

未学习 5.4 TI 高精度实验室 - 带宽 4

未学习 5.4 TI 高精度实验室 - 带宽 4

-

未学习 5.5 TI 高精度实验室 - 带宽 实验

未学习 5.5 TI 高精度实验室 - 带宽 实验

-

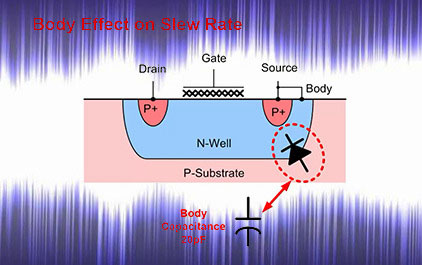

未学习 6.1 TI 高精度实验室 - 压摆率 1

未学习 6.1 TI 高精度实验室 - 压摆率 1

-

未学习 6.2 TI 高精度实验室 - 压摆率 2

未学习 6.2 TI 高精度实验室 - 压摆率 2

-

未学习 6.3 TI 高精度实验室 - 压摆率 3

未学习 6.3 TI 高精度实验室 - 压摆率 3

-

未学习 6.4 TI 高精度实验室 - 压摆率 实验

未学习 6.4 TI 高精度实验室 - 压摆率 实验

-

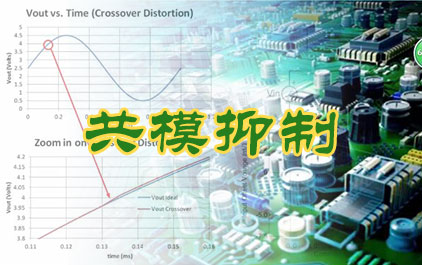

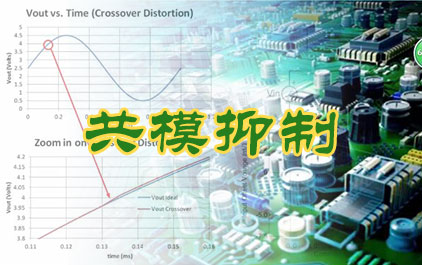

未学习 7.1 共模抑制

未学习 7.1 共模抑制

-

未学习 7.2 电源抑制

未学习 7.2 电源抑制

-

未学习 8.1 TI 高精度实验室 - 噪声 1

未学习 8.1 TI 高精度实验室 - 噪声 1

-

未学习 8.2 TI 高精度实验室 - 噪声 2

未学习 8.2 TI 高精度实验室 - 噪声 2

-

未学习 8.3 TI 高精度实验室 - 噪声 3

未学习 8.3 TI 高精度实验室 - 噪声 3

-

未学习 8.4 TI 高精度实验室 - 噪声 4

未学习 8.4 TI 高精度实验室 - 噪声 4

-

未学习 8.5 TI 高精度实验室 - 噪声 5

未学习 8.5 TI 高精度实验室 - 噪声 5

-

未学习 8.6 TI 高精度实验室 - 噪声 6

未学习 8.6 TI 高精度实验室 - 噪声 6

-

未学习 8.7 TI 高精度实验室 - 噪声 7

未学习 8.7 TI 高精度实验室 - 噪声 7

-

未学习 8.8 TI 高精度实验室 - 噪声 8

未学习 8.8 TI 高精度实验室 - 噪声 8

-

未学习 8.9 TI 高精度实验室 - 噪声 实验

未学习 8.9 TI 高精度实验室 - 噪声 实验

-

未学习 9.1 低失真运算放大器的设计-1

未学习 9.1 低失真运算放大器的设计-1

-

未学习 9.2 低失真运算放大器的设计-2

未学习 9.2 低失真运算放大器的设计-2

-

未学习 9.3 低失真运算放大器的设计-3

未学习 9.3 低失真运算放大器的设计-3

-

未学习 9.4 低失真运算放大器的设计-4

未学习 9.4 低失真运算放大器的设计-4

-

未学习 10.1 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 1

未学习 10.1 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 1

-

未学习 10.2 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 2

未学习 10.2 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 2

-

未学习 10.3 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 3

未学习 10.3 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 3

-

未学习 10.4 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 4

未学习 10.4 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 4

-

未学习 10.5 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 5

未学习 10.5 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 5

-

未学习 10.6 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 6

未学习 10.6 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 6

-

未学习 10.7 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性 - 实验

未学习 10.7 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性 - 实验

-

未学习 11.1 TI 高精度实验室 - 静电释放 (ESD)

未学习 11.1 TI 高精度实验室 - 静电释放 (ESD)

-

未学习 12.1 TI 高精度实验室 - 运算放大器:电气过应力 (EOS) 1

未学习 12.1 TI 高精度实验室 - 运算放大器:电气过应力 (EOS) 1

-

未学习 12.2 TI 高精度实验室 - 运算放大器:电气过应力 (EOS) 2

未学习 12.2 TI 高精度实验室 - 运算放大器:电气过应力 (EOS) 2

-

未学习 12.3 TI 高精度实验室 - 运算放大器:电气过应力 (EOS) 3

未学习 12.3 TI 高精度实验室 - 运算放大器:电气过应力 (EOS) 3

-

未学习 12.4 TI 高精度实验室 - 运算放大器:电气过应力 (EOS) 4

未学习 12.4 TI 高精度实验室 - 运算放大器:电气过应力 (EOS) 4

-

未学习 13.1 电流反馈型运算放大器

未学习 13.1 电流反馈型运算放大器

-

未学习 13.2 电流反馈运放

未学习 13.2 电流反馈运放

-

未学习 14.1 如何分析合成器相位噪声

未学习 14.1 如何分析合成器相位噪声

-

未学习 15.1 全差分放大器 — 差分信号和FDA的介绍

未学习 15.1 全差分放大器 — 差分信号和FDA的介绍

-

未学习 15.2 全差分放大器 — FDA的输入输出和共模

未学习 15.2 全差分放大器 — FDA的输入输出和共模

-

未学习 15.3 全差分放大器 — FDA的稳定性和相位裕量

未学习 15.3 全差分放大器 — FDA的稳定性和相位裕量

-

未学习 15.4 全差分放大器 — FDA的噪声和噪声控制

未学习 15.4 全差分放大器 — FDA的噪声和噪声控制

-

未学习 15.5 全差分放大器 — 设计用于驱动差分输入ADC的前端电路

未学习 15.5 全差分放大器 — 设计用于驱动差分输入ADC的前端电路

-

未学习 (中文)3.2 输入和输出限制 2

未学习 (中文)3.2 输入和输出限制 2

-

未学习 (中文)14.3 电流反馈型运算放大器 Spice 仿真

未学习 (中文)14.3 电流反馈型运算放大器 Spice 仿真

-

未学习 (中文)15.5 设计用于驱动差分输入ADC的前端电路

未学习 (中文)15.5 设计用于驱动差分输入ADC的前端电路

-

未学习 运算放大器失真:简介

未学习 运算放大器失真:简介

-

未学习 (中文)反相输入电容

未学习 (中文)反相输入电容

-

未学习 (中文)断开差分放大器上的环路

未学习 (中文)断开差分放大器上的环路

-

未学习 (中文)带宽 - 波特图截止频率

未学习 (中文)带宽 - 波特图截止频率

-

未学习 (中文)带宽 - 增益和 GBW

未学习 (中文)带宽 - 增益和 GBW

-

未学习 (中文)带宽 - 同相增益和极点

未学习 (中文)带宽 - 同相增益和极点

-

未学习 (中文)带宽 - AOL 增益转换率

未学习 (中文)带宽 - AOL 增益转换率

-

未学习 (中文)带宽 - 实验

未学习 (中文)带宽 - 实验

-

未学习 (中文)转换率介绍

未学习 (中文)转换率介绍

-

未学习 (中文)稳定时间

未学习 (中文)稳定时间

-

未学习 (中文)信号响应

未学习 (中文)信号响应

-

未学习 (中文)运算放大器失真:简介

未学习 (中文)运算放大器失真:简介

-

未学习 (中文)输入级

未学习 (中文)输入级

-

未学习 (中文)光谱密度

未学习 (中文)光谱密度

-

未学习 (中文)计算 RMS 噪声

未学习 (中文)计算 RMS 噪声

-

未学习 (中文)计算总噪声

未学习 (中文)计算总噪声

-

未学习 (中文)简化计算

未学习 (中文)简化计算

-

未学习 (中文)噪声spice模拟

未学习 (中文)噪声spice模拟

-

未学习 (中文)验证噪声模型

未学习 (中文)验证噪声模型

-

未学习 (中文)测量系统噪声

未学习 (中文)测量系统噪声

-

未学习 (中文)1/F 噪声

未学习 (中文)1/F 噪声

-

未学习 (中文)噪声 - 实验

未学习 (中文)噪声 - 实验

-

未学习 理想的无源元件

未学习 理想的无源元件