MOSFET

最新课程

- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (下)

- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (上)

- C2000™ Σ-Δ 滤波器调制器 (SDFM)

- C2000™ 的传感和处理功能

- C2000™ 可配置逻辑块 (CLB)

- C2000™ 模数转换器 (ADC) 培训

- C2000™ 增强型脉宽调制器 (ePWM)

- Code Composer Studio™ 快速提示

- 用于优化电源性能的 PCB 布局指南

- 线性稳压器的提示、技巧和高级应用

热门课程

4.1.4直流偏置电路

基本运算放大电路(四)

位于4.1.4节

直流偏置电路

利用运放进行信号的幅值的

缩放和偏移是非常普遍的应用

比如说对于绝大多数 ADC 来说它都是单极性的

所以在 ADC 采样中

经常需要把双极性信号进行正向平移

可能还要进行缩放变为单极性信号再给 ADC 进行采样

另一方面呢多数 DAC 都是单极性的

那么如果我需要 DAC 输出双极性信号

就需要运放将单极性信号进行负向平移

可能还需要缩放,变成双极性信号进行输出

假设 ADC 的基准电压范围是 0-2V

待测信号为正弦交流,幅值为 1V

这样一来待测信号就需要向上平移 1V

如图所示电路为一种 ADC 采样信号平移方法

我们直接使用一种非常常用的 LM324 运放进行仿真

双极性信号呢

由反相端进行输入

根据电阻取值取-1倍放大

电阻分压出

0.5V,1/10分压

0.5V 进入同相端

反馈网络呢实现两倍放大,最终实现平移 1V

那么输入输出电压关系就是

uo = 1-ui

我们注意平移信号用的直流电压必须是低内阻的

所以 C2 电容必不可少

仿真结果表明我现在待测信号

原本是 ±1V 的待测信号已经被平移到了

ADC 的采样范围之内了

0-2V 之内

如图所示电路呢

为一种利用运放实现 DAC 双极性输出的办法

DAC 信号由同相输入端输入

那么偏移电压由反相端输入

图中呢偏移电压直接使用 VCC

实际上也可以用电阻分压

那么无论是哪种偏置电压

都需要并联大电容以减少交流阻抗

根据虚短原理我们可以列出计算公式

整理以后呢得到输出电压的表达式

uo = 2uI - 3.3

我们也可以不按照这样的理论计算

我们直接定性分析

输入信号从同相端输入

两个 1k 电阻所以它就是两倍放大

我们用叠加原理直接计算

那么 VCC 电压呢

是反相端输入-1倍放大,所以它是 -3.3V

所以总的输出电压就应该是 2uI - 3.3

这是用叠加原理直接计算

那么如仿真波形所示输入信号为

峰峰值 3.3V

然后偏移了 1.65V 这么一个三角波

那我们现在的效果呢

是把它扩大两倍三角波变大了

还往它呢,负向平移 3.3V 构成一个双极性

峰峰值呢为 6.6V 这么一个信号

好,直流偏置电路的改进

前面所讲的两个直流偏置电路呢都有一个缺点

那就是实际偏置电压与增益是有关系的

比如说

偏置电压是0.5V

增益从同相输入增益是2所以呢偏置是1V

我们在这里呢

如果 R1、R2 的比值

不是1,那么实际的偏移的幅值呢也不会是 VCC

我们把信号源 VG1 串联电容 C3

那么就构成了改进型直流偏置电路

它的平移电压与增益无关经常用在单电源运放中

图中

C1 电容用于芯片的去耦

仿真时我们可以不加

但实际电路中呢是必不可少的一个电容

在模拟电路中除了定时和振荡用途的电容

其余0.1微法以上的电容在电路中的作用都是直流电池

我们在分析这类电路的时候

首先就是搞清楚电容上的电压充的是多少

我们把输入信号 VG1 当成 0V

我们就可以求出稳态时各直流电池电容上的电压

图中呢

C3 上的电压

是 2.5V

怎么计算的呢

2.5V

由于虚短这就是 2.5V

那么 2.5V 这里是断路对 C3 充电就是 2.5V

有了 C3 电压值我们可以求解输入输出电压关系

我们列方程

输出电压 (uo - uN)/R4

红线箭头的电流

等于 UN 减去 C3 上的电压

再减去 UI 电压,去除以 R3

根据这个式子我们整理以后呢

就得到

输出电压是-20倍的 UI 加上2.5

如图所示为仿真波形

我输入信号的峰峰值为20mV

那么放大-20倍以后就是 0.4V

平移 2.5V 2.7-2.3

0.4V 平移 2.5V

取反向20倍放大

我们抛开理论计算

还可以用同相比例和反相比例

叠加原理的方法直接得到偏置的结果

我们看

C3 上的电压

和 UP 上的电压是相等的都是 2.5V

那么 C3 上的电压它是反向放大

会被放大负的 R4 比 RE 倍

而同相端的2.5V会被放大

1加上 R4 比 R1 倍,刚好差了一倍

所以它俩被抵消掉,最后只剩了一个 2.5V

这就是总体效果是

平移了一倍的 UP

这就是这个电容的精妙之处

本课小结

减法电路用于正向偏移

我们把信号由反相输入

偏移电压由正相输入

我们得到输出电压关系

正向平移了1V

正负1V信号平移1V

0到2V,位于 ADC 的采样范围

减法电路用于负向偏移

我们把输入信号由正相输入

偏置项由反相输入

好,我们得到

两倍放大,往负向平移3.3V

那我们什么时候

我们前面一个例子信号是从负向输入的

而这个例子里面呢信号从正相输入

我们怎么确定我的信号输入信号

由同相端还是反向端输入呢

我们是这样的

我们优先考虑我们做出来的偏置电压只能是正的

用负压

特意设计一个负压去做偏置电压是不方便的

我们偏置电压是正的

如果你需要正向平移

你就把偏置电压接到正向

如果需要负向平移就把偏置电压接到负向

而输入信号无所谓是正向负向接另外一个

好

经过两倍放大负向平移以后

一个单极性的三角波

扩大了变成红色的了

又往下平移 3.3V,变成一个大个的

三角波

偏移电路的改进

那么前面两种偏移电路呢与放大倍数是有关系的

就做出偏移电压

但是呢偏移多少与放大倍数有关

那么我们现在

串联一个电阻 C3

这个 C3 上的电压在静态的时候它就会充上与

UP 相等的电压,一定会是这样

那么由于反相放大和同相放大

正好差了一倍的放大倍数

所以不管你放大倍数多大,最终效果总是在同相端

平移 2.5V

这就是改进型偏置电路

好,这节课就到这里

-

未学习 1.1.1电压源

未学习 1.1.1电压源

-

未学习 1.1.2电流源

未学习 1.1.2电流源

-

未学习 1.2.1电阻与电容

未学习 1.2.1电阻与电容

-

未学习 1.2.2电感

未学习 1.2.2电感

-

未学习 1.3阻抗与滤波器

未学习 1.3阻抗与滤波器

-

未学习 1.4实际电容与电源滤波

未学习 1.4实际电容与电源滤波

-

未学习 1.5热阻与散热

未学习 1.5热阻与散热

-

未学习 2.1电路搭建与瞬时现象仿真

未学习 2.1电路搭建与瞬时现象仿真

-

未学习 2.2其他有用的工具

未学习 2.2其他有用的工具

-

未学习 3.1.1二极管的性质

未学习 3.1.1二极管的性质

-

未学习 3.1.2二极管的动态特性

未学习 3.1.2二极管的动态特性

-

未学习 3.1.3二极管的分类

未学习 3.1.3二极管的分类

-

未学习 3.2.1NPN型三极管与恒流源放电电路

未学习 3.2.1NPN型三极管与恒流源放电电路

-

未学习 3.2.2PNP型三极管与恒流源充电电路

未学习 3.2.2PNP型三极管与恒流源充电电路

-

未学习 3.3.1共射放大电路一般性质

未学习 3.3.1共射放大电路一般性质

-

未学习 3.3.2放大电路的直流偏移

未学习 3.3.2放大电路的直流偏移

-

未学习 3.3.3共射放大电路的失真

未学习 3.3.3共射放大电路的失真

-

未学习 3.3.4共射放大电路的阻抗与密勒效应

未学习 3.3.4共射放大电路的阻抗与密勒效应

-

未学习 3.3.5共射放大电路的设计

未学习 3.3.5共射放大电路的设计

-

未学习 3.3.6.1共射放大电路增大放大倍数

未学习 3.3.6.1共射放大电路增大放大倍数

-

未学习 3.3.6.2选频放大电路

未学习 3.3.6.2选频放大电路

-

未学习 3.3.6.3高频滤波与高频增强

未学习 3.3.6.3高频滤波与高频增强

-

未学习 3.4差分放大电路

未学习 3.4差分放大电路

-

未学习 3.5.1共集放大电路基本特性

未学习 3.5.1共集放大电路基本特性

-

未学习 3.5.2甲类功率放大电路

未学习 3.5.2甲类功率放大电路

-

未学习 3.5.3乙类功率放大电路

未学习 3.5.3乙类功率放大电路

-

未学习 3.5.4甲乙类功率放大电路

未学习 3.5.4甲乙类功率放大电路

-

未学习 3.5.5共射共集组合放大电路

未学习 3.5.5共射共集组合放大电路

-

未学习 3.6.1共基放大电路基本特性

未学习 3.6.1共基放大电路基本特性

-

未学习 3.6.2共基共射放大电路

未学习 3.6.2共基共射放大电路

-

未学习 3.7场效应管概述

未学习 3.7场效应管概述

-

未学习 4.1.1反相比例运算电路

未学习 4.1.1反相比例运算电路

-

未学习 4.1.2同相比例运算电路

未学习 4.1.2同相比例运算电路

-

未学习 4.1.3加法和减法运算电路

未学习 4.1.3加法和减法运算电路

-

未学习 4.1.4直流偏置电路

未学习 4.1.4直流偏置电路

-

未学习 4.1.5积分和微分运算电路

未学习 4.1.5积分和微分运算电路

-

未学习 4.1.6PID运算放大电路

未学习 4.1.6PID运算放大电路

-

未学习 4.2.1轨至轨与运放供电

未学习 4.2.1轨至轨与运放供电

-

未学习 4.2.2运放的带宽与压摆率

未学习 4.2.2运放的带宽与压摆率

-

未学习 4.2.3输入阻抗与偏置电流

未学习 4.2.3输入阻抗与偏置电流

-

未学习 4.2.4零漂移放大器与电流反馈放大器

未学习 4.2.4零漂移放大器与电流反馈放大器

-

未学习 4.3.1差分放大器

未学习 4.3.1差分放大器

-

未学习 4.3.2仪表放大器

未学习 4.3.2仪表放大器

-

未学习 4.3.3.1电流检测方法

未学习 4.3.3.1电流检测方法

-

未学习 4.3.3.2电流检测放大器

未学习 4.3.3.2电流检测放大器

-

未学习 4.3.4可变增益放大器与压频转换器

未学习 4.3.4可变增益放大器与压频转换器

-

未学习 4.3.5隔离放大器与音频功率放大器

未学习 4.3.5隔离放大器与音频功率放大器

-

未学习 4.4.1简单有源滤波器

未学习 4.4.1简单有源滤波器

-

未学习 4.4.2有源滤波器设计软件

未学习 4.4.2有源滤波器设计软件

-

未学习 4.4.3高频馈通与运放带宽

未学习 4.4.3高频馈通与运放带宽

-

未学习 4.5.1振铃及其成因

未学习 4.5.1振铃及其成因

-

未学习 4.5.2开环增益与相移

未学习 4.5.2开环增益与相移

-

未学习 4.5.3相位补偿

未学习 4.5.3相位补偿

-

未学习 4.5.4比较器与正反馈

未学习 4.5.4比较器与正反馈

-

未学习 4.6.1噪声的基本概念

未学习 4.6.1噪声的基本概念

-

未学习 4.6.2噪声的有效值计算

未学习 4.6.2噪声的有效值计算

-

未学习 4.6.3噪声计算软件

未学习 4.6.3噪声计算软件

-

未学习 电力MOSFET开关概述及工作原理

未学习 电力MOSFET开关概述及工作原理

-

未学习 MOSFET的导通电阻

未学习 MOSFET的导通电阻

-

未学习 MOSFET的主要参数

未学习 MOSFET的主要参数

-

未学习 MOSFET的开关时间

未学习 MOSFET的开关时间

-

未学习 MOSFET的损耗分析

未学习 MOSFET的损耗分析

-

未学习 MOSFET的驱动

未学习 MOSFET的驱动

-

未学习 MOSFET栅极驱动的振荡现象

未学习 MOSFET栅极驱动的振荡现象

-

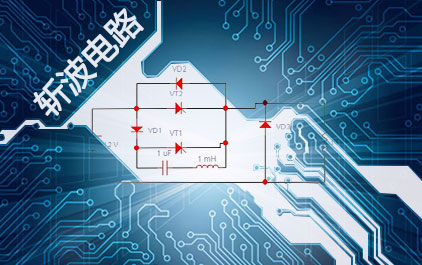

未学习 斩波电路(一) —— 概述和降压斩波电路原理

未学习 斩波电路(一) —— 概述和降压斩波电路原理

-

未学习 斩波电路(二) —— 降压斩波电路仿真

未学习 斩波电路(二) —— 降压斩波电路仿真

-

未学习 斩波电路(三) —— 电荷泵电路

未学习 斩波电路(三) —— 电荷泵电路

-

未学习 斩波电路(四) —— 升压斩波电路原理

未学习 斩波电路(四) —— 升压斩波电路原理

-

未学习 斩波电路(五) —— 升压斩波电路仿真

未学习 斩波电路(五) —— 升压斩波电路仿真

-

未学习 斩波电路(六) —— 升降压斩波电路

未学习 斩波电路(六) —— 升降压斩波电路

-

未学习 斩波电路(七) —— Cuk, Speic, Zeta斩波电路

未学习 斩波电路(七) —— Cuk, Speic, Zeta斩波电路

-

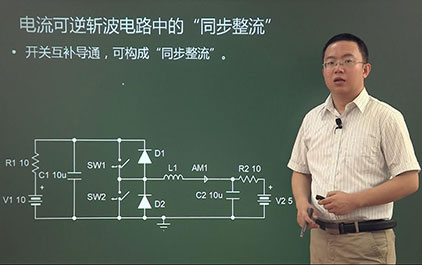

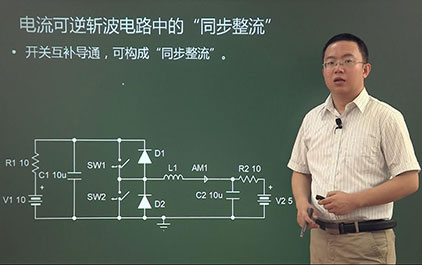

未学习 电流可逆斩波电路(一)

未学习 电流可逆斩波电路(一)

-

未学习 电流可逆斩波电路(二)

未学习 电流可逆斩波电路(二)

-

未学习 5.3单相整流电路

未学习 5.3单相整流电路

-

未学习 逆变电路(一)

未学习 逆变电路(一)

-

未学习 逆变电路(二)

未学习 逆变电路(二)

-

未学习 隔离驱动(一)

未学习 隔离驱动(一)

-

未学习 隔离驱动(二)

未学习 隔离驱动(二)

-

未学习 隔离驱动(三)

未学习 隔离驱动(三)